皆さん今日もお疲れ様です、現役内科医のさとっこ先生です。

本日のリリーちゃんのお勉強です。一緒に頑張りましょう!

本日の内容:進研ゼミ 小学講座 2年生 5月号 算数 第2回

くり下がりのある引き算・ひっ算

くり下がりのある引き算のひっ算、個人的には結構大きな山場だと思うんですよね。2年生になって早くも訪れる脅威……掛け算九九よりも難しくないですか?

お勉強中の様子

“くり下がりのある引き算のひっ算”に初めて挑戦しました。今日は最初からさとっこ先生が解説しながら進めました。問題は「42-28=?」。

- まずは一の位の計算だよね→「2-8は出来ません!」

- おとなりさんから”10″借りてきます!

- 貸したおとなりさんは”10″減ります!(斜線引いて、うえに1減らした数をメモ)

- 一の位の計算は「12-8」になります!

私も小学校時代、先生のあとに続いて教室全体で元気に復唱したことを思い出しました。なんだか妙に記憶に残っているんですよね。“おとなりさんから10借りてきて!!”ってワードが特に。なので、今回の進研ゼミにはなかった表現ですが、説明の際に使ってしまいました。

予想してたほど苦労せず理解出来てました。最後の”ばっちり問題 3問”は自力で挑戦したのですが、あっさり正解。「今日は苦労するぞ、算数だけかな?」と思っていたのですが、ここまで15分程度。このあと国語の第2回も終えることが出来ました。

ちなみにさとっこ先生は、かんがえる君のコメントはものまねして読みます。かわいいよね、かんがえる君。個人的にはコラショ君より好きです。

ここが大切!(ダミ声)

……………………。

(はじめは笑ってくれたけど、最近はガン無視)

気になる点

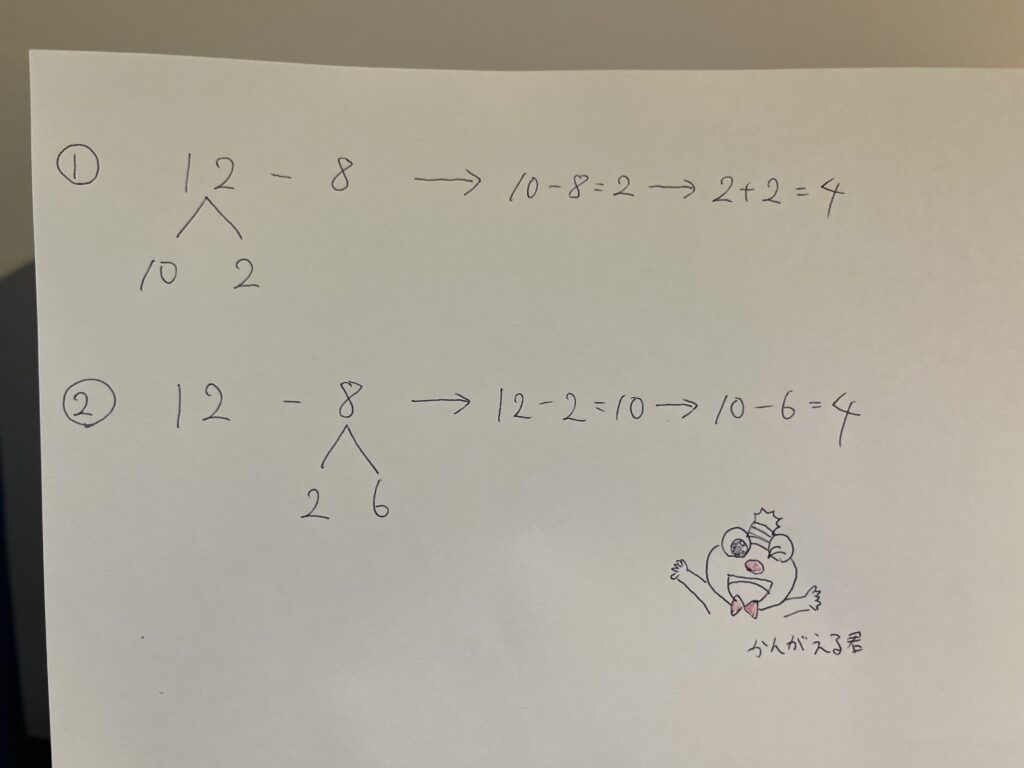

例えば、「12-8」をするときの話。以下の2つがあるじゃないですか?

- 12を10と2に分解する方法

- 8を2と6に分解する方法

リリーちゃん、恐らく2番目の方法で解いてるんですよね。

1年生の進研ゼミ公式は「どちらの方法でも大丈夫です、お子さんのやりやすい方法で取り組ませてあげてください。ただし、将来くりさがりのあるひっ算のときは1.の考えが必要になります。」っぽいような事が書いてあったような気がするんです。(公式さん、間違ってたらごめんなさい)

そのままで良いのか矯正した方が良いのか……今日は気分よく勉強してたので(難しいと予告してた内容をあっさり理解出来て得意げでした笑)、余計な事は言いませんでした。

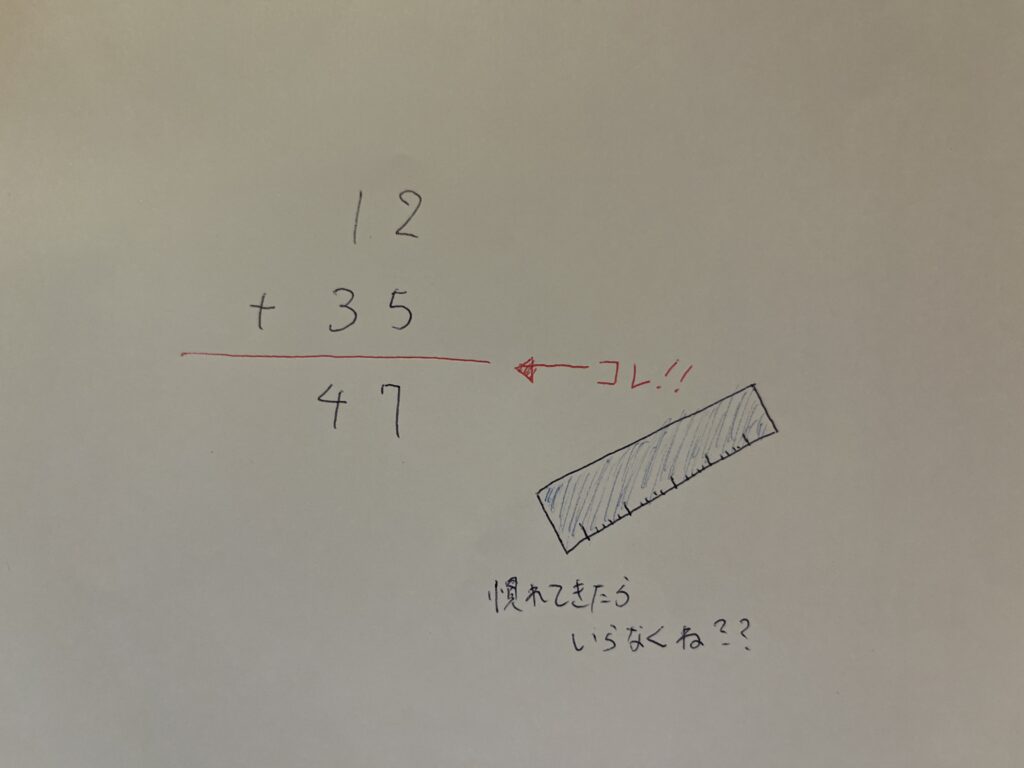

定規が必要?

最近、授業参観がありました。教科は算数、ひっ算による足し算の初回、って感じ。で、ちょっとびっくりしたことがありまして。「12+35=47」をひっ算で書いたときの「=」の代わりとなる横線。これは必ず定規で書くよう指導してました。まぁそれは良いのですが、なんと、6年生までこの約束は守って下さい、とのことでした。別に不満はないのですが、”それ、いるかぁ~???”って少し驚きました。

私が小学生の頃はどうだったかな?

覚えてない……

まとめ

- “くり下がりのある引き算のひっ算”は難しい内容だと思います

- それに今回はじめて取り組みました

- 良く理解出来たようです

“くり下がりのある引き算のひっ算”にはじめて取り組みました。個人的には小学2年生の最初の山場というイメージでしたが、特に問題なく理解出来たようです。あとは繰り返しの演習ですね。進研ゼミでも”くり下がりのある引き算のひっ算”が続くようです。

今日もリリーちゃんは頑張ってました。そして可愛かったです。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

GWはマイクラの映画見に行こうね♪

コメント